in 2 bis 3 Monaten zu ihrer Solaranlage

Diese fundamentale Herausforderung der Energiewende macht das Strom speichern zu einer der wichtigsten Technologien unserer Zeit. Während eine Photovoltaikanlage mittags Spitzenleistungen erzielt, benötigen Menschen abends den meisten Strom für Beleuchtung, Kochen und Unterhaltung.

Moderne Speichertechnologien bieten die Lösung für dieses Timing-Problem und ermöglichen es, überschüssigen Solarstrom für den späteren Bedarf verfügbar zu machen. Von kompakten Batteriespeichern für das eigene Haus bis hin zu industriellen Anlagen für die saisonale Speicherung – die Möglichkeiten sind vielfältig und entwickeln sich rasant weiter.

Strom zu speichern bezeichnet alle technischen Verfahren, bei denen elektrische Energie in andere Energieformen umgewandelt und zu einem späteren Zeitpunkt wieder als Elektrizität zur Verfügung gestellt wird. Diese Energieumwandlung kann mechanisch, chemisch oder thermisch erfolgen und gliedert sich typischerweise in drei Phasen: das Einspeichern, das Speichern selbst und das spätere Ausspeichern der Energie.

Die Bedeutung von Stromspeichern wird vor allem durch die Volatilität erneuerbarer Energiequellen deutlich. Photovoltaik Anlagen produzieren nur dann Solarstrom, wenn die Sonne scheint, während Windkraftanlagen auf entsprechende Wetterbedingungen angewiesen sind. Diese natürlichen Schwankungen stehen jedoch nicht immer im Einklang mit dem tatsächlichen Energiebedarf der Menschen.

In der Schweiz entfallen etwa 40 Prozent des gesamten Energiebedarfs auf Heizung und Warmwasser. Mit der zunehmenden Elektrifizierung der Mobilität durch E Autos steigt zusätzlich der Strombedarf erheblich an. Gleichzeitig soll der Anteil erneuerbarer Energien kontinuierlich ausgebaut werden, um die Klimaziele zu erreichen.

Stromspeicher erfüllen dabei mehrere zentrale Funktionen: Sie gleichen Schwankungen zwischen Stromproduktion und -verbrauch aus, stabilisieren das Stromnetz und ermöglichen es Hausbesitzern, ihren Eigenverbrauch zu optimieren. Anstatt überschüssigen Solarstrom zu niedrigen Vergütungen ins Netz einzuspeisen, kann dieser für die Abendstunden oder bewölkte Tage gespeichert werden.

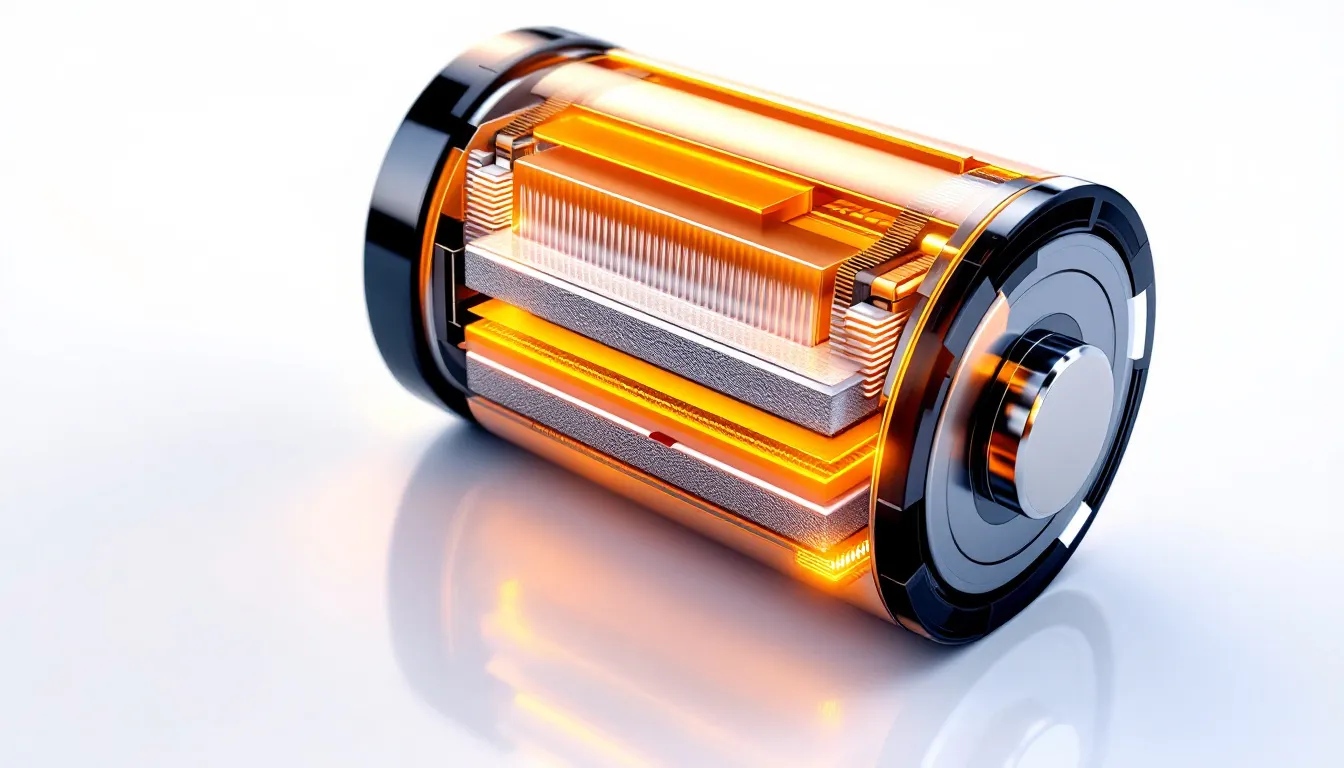

Lithium Ionen Batterien haben sich als Standard-Technologie für Heimspeicher etabliert und dominieren den Markt für dezentrale Anwendungen. Diese Batterien bieten einen Wirkungsgrad von 90 bis 98 Prozent und ermöglichen viele Ladezyklen bei kompakter Bauform. Für einen typischen 4-Personen-Haushalt sind Speicherkapazitäten von 4 bis 6 Kilowattstunden (kWh) ausreichend, um den Eigenverbrauch von Solarstrom deutlich zu steigern.

Ohne Batteriespeicher können Haushalte mit einer PV Anlage typischerweise nur etwa 30 Prozent des selbst erzeugten Solarstroms direkt verbrauchen. Mit einem optimal dimensionierten Speicher lässt sich diese Quote auf bis zu 90 Prozent erhöhen. Dies bedeutet eine erhebliche Steigerung der Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz und entsprechende Einsparungen bei den Stromkosten.

Die Installation eines Batteriespeichers erfordert etwa einen Quadratmeter Platzbedarf und ein Gewicht von 80 bis 160 Kilogramm muss berücksichtigt werden. Die Mindestkosten für ein komplettes System beginnt bei etwa CHF 10.000, wobei die spezifischen Kosten pro Kilowattstunde Speicherkapazität zwischen CHF 800 und 1.100 liegen.

Die Lebensdauer moderner Lithium Ionen Akkus wird mit 5.000 bis 10.000 Ladezyklen angegeben, was bei regelmäßiger Nutzung einer Betriebsdauer von etwa 20 Jahren entspricht. Diese lange Lebensdauer ist entscheidend für die wirtschaftliche Bewertung der Investition, da sich die Kosten über viele Jahre amortisieren müssen.

Die optimale Auslegung einer Photovoltaikanlage für einen typischen Haushalt liegt bei 4 bis 5 Kilowatt Spitzenleistung, was einer Modulfläche von etwa 20 bis 30 Quadratmetern auf dem Dach entspricht. Diese Dimensionierung ermöglicht es, sowohl den direkten Verbrauch zu decken als auch überschüssige Energie in den Batteriespeicher zu laden.

Als Faustformel für die Batteriegrösse gilt: Die Speicherkapazität sollte etwa dem täglichen Stromverbrauch des Haushalts oder alternativ der installierten PV-Anlagenleistung in Kilowattstunden entsprechen. Ein Haushalt mit 12 kWh täglichem Verbrauch benötigt demnach einen Speicher mit etwa 12 kWh Kapazität.

Während der Wintermonate müssen Haushalte trotz Batterie und Solaranlage noch 10 bis 30 Prozent ihres Strombedarfs aus dem öffentlichen Netz beziehen, da die Solarerträge in dieser Zeit deutlich geringer ausfallen. Die Dimensionierung sollte daher realistisch erfolgen und die saisonalen Schwankungen der Sonnenenergie berücksichtigen.

Eine professionelle Fachberatung ist für die optimale Auslegung von Anlage und Speicher unerlässlich, da individuelle Faktoren wie Verbrauchsmuster, Dachausrichtung und lokale Gegebenheiten erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit haben.

Die frühere Situation im Jahr 2023 zeigt, dass der Vorteil beim Heimspeicher meist nicht nur wirtschaftliche Rentabilität ist, wenn man ausschliesslich die finanziellen Aspekte betrachtet. Die Hauptmotivation für viele Hausbesitzer liegt vielmehr in der angestrebten Autarkie und Unabhängigkeit vom Stromnetz sowie in dem Beitrag zum Umweltschutz.

Bei den derzeit niedrigen Strompreisen in der Schweiz ist die Amortisationszeit für Batteriespeicher oft länger als deren Lebensdauer. Dies liegt daran, dass die Differenz zwischen Einspeisetarif und Bezugspreis für Strom noch nicht gross genug ist, um die hohen Investitionskosten zu rechtfertigen.

Ein zusätzlicher Aspekt ist die Notstromfunktion, die manche Batteriespeicher bieten. Diese kann bei kurzen Stromausfällen hilfreich sein, bietet jedoch nur begrenzte Hilfe bei längeren Blackouts, da die Speicherkapazität für eine mehrtägige Versorgung nicht ausreicht.

E Autos entwickeln sich zunehmend zu mobilen Stromspeichern, die durch bidirektionales Laden ihre Batterie auch als Energiequelle für das Haus nutzen können. Diese Vehicle-to-Home (V2H) Technologie ermöglicht es, die oft größere Batteriekapazität von Elektroautos für die Hausversorgung zu nutzen.

Die Speicherkapazität von E Auto Batterien übersteigt häufig die von stationären Hausspeichern erheblich. Während ein typischer Heimspeicher 10 bis 15 kWh fasst, verfügen moderne Elektroautos über Batterien mit 50 bis 100 kWh Kapazität. Da Autos durchschnittlich 23 Stunden täglich stillstehen, bietet sich enormes Potenzial für die Nutzung als Energiespeicher.

Für die Kombination von E Mobilität und Photovoltaik sollte die PV Anlage entsprechend dimensioniert werden. Für eine jährliche Fahrleistung von 10.000 Kilometern ist eine Solaranlage mit etwa 8 Kilowatt Leistung erforderlich, was einer Modulfläche von ungefähr 50 Quadratmetern entspricht.

Die Umsetzung von Vehicle-to-Home erfordert spezielle Ladestationen, die bidirektionales Laden unterstützen. Diese Systeme kosten derzeit zwischen CHF 12.000 und 15.000 und sind damit deutlich teurer als herkömmliche Wallboxen.

Nicht alle Elektroautos unterstützen bidirektionales Laden. Stand 2023 bieten nur wenige Hersteller diese Funktion an, wobei sich dies in den kommenden Jahren jedoch schnell ändern wird. Die Technologie erfordert sowohl fahrzeugseitig als auch in der Ladeinfrastruktur entsprechende Hardware und Software.

Lastmanagementsysteme koordinieren das Laden des E Autos mit dem aktuellen Haushaltsverbrauch und der Solarstromproduktion. Diese intelligenten Systeme sorgen dafür, dass das Elektroauto vorzugsweise dann geladen wird, wenn überschüssiger Sonnenstrom zur Verfügung steht, und bei Bedarf Energie an das Haus zurückliefert.

Studien zeigen, dass bidirektionales Laden keine negativen Auswirkungen auf die Batteriegesundheit hat, wenn es sachgemäss eingesetzt wird. Die moderate zusätzliche Belastung durch die V2H-Nutzung liegt im normalen Betriebsbereich moderner Lithium Ionen Batterien.

In verschiedenen Schweizer Kantonen, beispielsweise in Zürich, sind staatliche Förderungen für bidirektionale Ladesysteme verfügbar, die die hohen Anschaffungskosten teilweise kompensieren können.

Das Problem der saisonalen Speicherung stellt eine der grössten Herausforderungen für die Energiewende dar. Während im Sommer überschüssiger Solarstrom verfügbar ist, herrscht im Winter oft Mangel an erneuerbarer Energie. Batteriespeicher sind für diese saisonale Speicherung ungeeignet, da sie weder die notwendige Kapazität noch die Wirtschaftlichkeit für eine monatelange Speicherung bieten.

Der Bedarf für Langzeitspeicherung bewegt sich im Bereich von Terawattstunden (TWh), die über mehrere Monate gespeichert werden müssen. Diese Grössenordnung übersteigt die Möglichkeiten von Batterie Technologien bei weitem und erfordert völlig andere Ansätze.

Power-to-X Technologien gelten als vielversprechendste Lösung für die Langzeitspeicherung grosser Energiemengen. Bei diesen Verfahren wird überschüssiger Strom zur Produktion von Wasserstoff, synthetischen Kraftstoffen oder anderen chemischen Energieträgern genutzt, die sich gut lagern lassen.

Die Wasserstoff-Produktion durch Elektrolyse mit überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energiequellen steht im Zentrum der Power-to-Gas Technologie. Wasserstoff bietet eine hohe Energiedichte und vergleichsweise geringe Speicherkosten für grosse Mengen, allerdings liegt der Gesamtwirkungsgrad bei der Rückumwandlung in Strom derzeit nur bei 30 bis 45 Prozent.

Die Rückumwandlung des gespeicherten Wasserstoffs in Elektrizität erfolgt über Brennstoffzellen oder Gasturbinen. Während Brennstoffzellen höhere Wirkungsgrade erzielen, eignen sich Gasturbinen besser für die grosstechnische Stromerzeugung bei hohem Leistungsbedarf.

Skaleneffekte führen zu erheblichen Kostenreduktionen bei grösseren Power-to-X Anlagen. Während kleine Demonstrationsanlagen noch sehr kostenintensiv sind, versprechen industrielle Grossanlagen deutlich bessere Wirtschaftlichkeit und spielen eine zentrale Rolle in der europäischen Wasserstoffstrategie.

Pumpspeicherkraftwerke stellen eine bewährte Technologie dar, die bereits seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt wird. Sie nutzen überschüssigen Strom, um Wasser in höher gelegene Reservoirs zu pumpen, und erzeugen bei Bedarf durch Turbinen wieder Elektrizität. Der Wirkungsgrad liegt bei etwa 80 Prozent, jedoch sind die geografischen Möglichkeiten für neue Anlagen begrenzt.

Druckluftspeicher (CAES - Compressed Air Energy Storage) komprimieren Luft mit überschüssigem Strom und lagern sie in unterirdischen Kavernen. Bei Strombedarf wird die Luft entspannt und treibt Turbinen an. Moderne hybride Varianten mit Wärmespeicherung erreichen Wirkungsgrade von bis zu 70 Prozent.

Elektrothermische Speicher wandeln überschüssigen Strom in Wärme um und speichern diese in Materialien wie Steinen oder speziellen Keramiken. Diese Technologie eignet sich besonders für industrielle Anwendungen, wo sowohl Strom als auch Wärme benötigt werden.

Da 40 Prozent des Schweizer Energieverbrauchs auf Wärme entfallen und davon 80 Prozent in Privathaushalten verbraucht werden, bietet die direkte Nutzung von Solarstrom für Heizung eine interessante Alternative zur elektrischen Speicherung. Anstatt Strom in teuren Batterien zu speichern, kann er direkt zur Wärmeerzeugung genutzt und in Form von warmem Wasser gespeichert werden.

Wärmepumpen stellen einen besonders effizienten Weg zur Umwandlung von Solarstrom in Wärme dar. Mit einer Leistungszahl von 3 bis 4 erzeugen sie aus einer Kilowattstunde Strom drei bis vier Kilowattstunden Wärme, was die Effizienz der Energienutzung erheblich steigert.

Es gibt verschiedene Arten von Wärmespeichern, die je nach Anwendung und verfügbarem Platz eingesetzt werden können:

| Speichertyp | Kapazität | Speicherdauer | Typische Anwendung |

|---|---|---|---|

| Niedertemperaturspeicher | Gering | Stunden bis Tage | Warmwasser, Heizung |

| Erdspeicher | Mittel | Wochen bis Monate | Saisonale Heizung |

| Aquiferspeicher | Hoch | Monate | Große Gebäude |

| Eisspeicher | Hoch | Monate | Wärmepumpen-Kombination |

Der Phasenübergang von Wasser zu Eis setzt besonders hohe Energiemengen frei, was Eisspeicher zu einer interessanten Option für die saisonale Wärmespeicherung macht. Ein Kubikmeter Wasser kann beim Gefrieren die gleiche Energiemenge speichern wie das Erwärmen von 80 Grad Celsius.

Der Schweizer Photovoltaik-Markt verzeichnete 2022 einen Rekord mit 37.000 neuen Anlagen, von denen bereits jede dritte mit einem Batteriespeicher kombiniert wurde. Diese Entwicklung zeigt das wachsende Interesse der Bevölkerung an Energieautarkie und nachhaltigen Lösungen.

Die installierte Solarleistung in der Schweiz betrug 2021 etwa 3,65 Gigawatt, was einem Anteil von etwa 6 Prozent am gesamten Strombedarf entspricht. Dieser Anteil soll in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut werden, wobei Speichertechnologien eine zentrale Rolle für die Integration erneuerbarer Energien spielen.

Besonders bemerkenswert ist die Vervierfachung der Batteriespeicher-Installationen innerhalb von nur zwei Jahren. Dies zeigt, dass trotz der noch begrenzten Wirtschaftlichkeit ein starker Markt für diese Technologie entstanden ist.

Der Forschung kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Multifunktionale Batterien, die gleichzeitig als Stromspeicher und Strukturelement dienen können, stehen ebenso im Fokus wie die Second-Life-Nutzung von E Auto Batterien als stationäre Speicher nach dem Ende ihrer Fahrzeuglebensdauer.

Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV) ermöglichen es mehreren Parteien, gemeinsam Solarstrom und Speicher zu nutzen. Diese Modelle werden besonders für Mehrfamilienhäuser und Quartierslösungen interessant und können die Wirtschaftlichkeit von Speichersystemen verbessern.

Das Batterierecycling entwickelt sich zu einem wichtigen Baustein der Kreislaufwirtschaft für Lithium Ionen Batterien. Neue Verfahren ermöglichen es, wertvolle Materialien wie Lithium, Kobalt und Nickel nahezu vollständig zurückzugewinnen und in neuen Batterien zu verwenden.

Neue Batterietechnologien wie Natrium-Ionen-Batterien und Feststoffbatterien befinden sich in der Entwicklung und versprechen kostengünstigere und sicherere Alternativen zu herkömmlichen Lithium Ionen Akkus. Diese Technologien könnten mittelfristig die Wirtschaftlichkeit von Speichersystemen erheblich verbessern.

Die Systemintegration verschiedener Speichertechnologien gewinnt an Bedeutung. Hybride Lösungen, die beispielsweise Batteriespeicher für die Kurzzeitspeicherung mit Wasserstoff für die saisonale Speicherung kombinieren, können die Vorteile verschiedener Technologien optimal nutzen.

Künstliche Intelligenz revolutioniert das Energiemanagement und die Speichernutzung. Intelligente Algorithmen können Verbrauchsmuster erlernen, Wetterprognosen einbeziehen und die Speichernutzung optimal steuern, um sowohl Kosten als auch CO2-Emissionen zu minimieren.

Das Paul Scherrer Institut in der Schweiz investiert mit einem Budget von 400 Millionen Schweizer Franken massiv in die Energiespeicher-Forschung und treibt die Entwicklung neuer Technologien voran. Diese Investitionen in Forschung und Entwicklung sind entscheidend für die Weiterentwicklung der Speichertechnologien.

Die Zukunft des Stromspeichers liegt in einem intelligenten Mix verschiedener Technologien, der von der Sekunden-Speicherung für die Netzstabilisierung bis zur saisonalen Speicherung alle Anforderungen abdeckt. Nur durch diese Kombination verschiedener Ansätze kann die Energiewende erfolgreich umgesetzt und eine nachhaltige Energieversorgung sichergestellt werden.

Die rasante technologische Entwicklung, sinkende Kosten und neue Geschäftsmodelle machen Stromspeicher zu einer Schlüsseltechnologie für die Energiezukunft. Für Hausbesitzer, Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt bieten sie den Weg zu mehr Energieunabhängigkeit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit.

Autorin: Karin M.

Zuletzt aktualisiert: 22.09.2025